「紙と手作業からの脱却──建設業が変わった、DX“現場主導”のリアル」

建設業界において、DX(デジタルトランスフォーメーション)という言葉が飛び交うようになって久しいですが、実際に現場で成果を出している事例はまだ限られています。多くの企業が「DXをやらなければ」という漠然とした危機感を抱えながらも、具体的に何から始めれば良いのか、どう進めるべきなのかという点で立ち止まっています。

なぜ今、建設業にDXが必要なのでしょうか。それは、業界が直面している深刻な課題—人手不足、生産性の低迷、技術継承の難しさなど—に対応するためです。国土交通省の調査によれば、建設業の労働生産性は過去20年間ほとんど向上していません。一方で、高齢化は進み、若手の参入は減少しています。このままでは、日本のインフラを支える建設業の未来が危ぶまれます。

しかし、DXを推進する上で最も大きな誤解は「DX=システム導入」という認識です。高額な建設管理システムを導入したものの、現場では使われず、結局は元の紙と手作業に戻ってしまう—そんな失敗例は枚挙にいとまがありません。なぜこのような事態が起きるのでしょうか。

本質的な問題は、現場の実態を無視したトップダウンの「押し付け型DX」にあります。現場の声を聞かず、経営者やIT部門の視点だけでシステムを選定し導入しても、結局は現場の負担が増えるだけで、本来得られるはずの効果は生まれません。

本書は、そうした失敗の連鎖を断ち切り、現場主導のDXを実現した建設会社A社の事例を詳細に解説します。A社が経験した試行錯誤、乗り越えた壁、そして最終的に達成した成果は、同じ課題を抱える多くの建設会社にとって、貴重な道標となるでしょう。

DXとは、単なるITツールの導入ではなく、人と組織の変革を伴う企業文化の転換です。テクノロジーはあくまで手段であり、目的は「現場の課題解決」と「業務の効率化・高度化」にあります。この視点を持ち、現場に寄り添ったDXを推進することが、建設業の未来を切り拓く鍵となるのです。

クライアント紹介

A社は、東京に本社を置く創業45年の総合建設会社です。従業員数は約120名、年間売上高は約80億円。主に商業施設や中規模オフィスビルの建設を手がけ、地域に根ざした堅実な経営で知られています。特に、デザイン性と機能性を両立した空間づくりに定評があり、設計から施工までをワンストップで提供する体制を構築してきました。

しかし、近年、A社は業界共通の課題に直面していました。まず、人材の高齢化と若手の技術継承問題。ベテラン社員が持つ暗黙知をどう次世代に伝えるかが大きな課題となっていました。また、紙ベースの業務プロセスによる非効率性も深刻でした。設計図面や工程表、発注書など膨大な紙資料が行き交い、情報の検索や共有に多くの時間を費やしていました。

さらに、現場とオフィスの連携不足も目立ちました。現場で起きた変更や問題が適時にオフィスに伝わらず、対応の遅れや二重作業が発生。これによりプロジェクトの遅延や品質トラブルが増加していました。

A社の経営者である田中社長(仮名)は、これらの課題を解決するためにDXの推進を決意しました。しかし、当初は「とにかく最新のシステムを導入すれば効率化できるはず」という漠然とした期待を抱いていました。

一方、現場の声を聞いてみると、「また新しいシステムか」「使いこなせるか不安」「今の仕事に加えてさらに負担が増えるだけでは」という懸念が大半を占めていました。特に、過去に導入された建設管理システムが現場のニーズに合わず、結局は使われなくなった経験から、ITツールへの不信感が根強くありました。

経営者と現場の声に共通していたのは、「何かが変わるべきだ」という認識と、「でも何から始めれば良いのか分からない」という違和感でした。多くの建設会社が直面するこの「分かっているけど、どうすれば」という状態こそが、DX推進の最初の壁だったのです。

このような状況下、A社は外部の視点を取り入れるため、DX推進のパートナーを探していました。そして、現場主導のデジタル化を掲げるワンビジョンとの出会いが、A社のDXの転換点となるのです。

プロジェクトの始まり

A社のDXプロジェクトは、業界団体の勉強会での一枚のスライドから始まりました。そのスライドには「システム導入ではなく、現場理解から始めるDX」と書かれていました。これに強く共感した田中社長は、その場で発表者であったワンビジョン代表の佐藤(仮名)に声をかけました。

「うちの会社でもITツールを導入してみたけど、全然使われなくて…。でも、このままじゃ会社が先細りになることは分かっている。どうすれば良いか相談に乗ってほしい」

この率直な言葉から、A社とワンビジョンのプロジェクトは動き出しました。初回の打ち合わせでは、単なる表面的なヒアリングではなく、各部門の責任者や現場作業員までを含めた徹底的な対話が行われました。

特に印象的だったのは、現場監督たちの本音です。「新しいシステムを使えと言われても、現場は忙しすぎて学習する余裕がない」「結局、紙で記録してから後でシステムに入力するダブルワークになる」「トラブル対応で手一杯なのに、なぜ余計な作業を増やすのか理解できない」。

これらの声は、経営層が考えていた「効率化のためのDX」と現場が感じる「負担増のDX」という認識の乖離を浮き彫りにしました。さらに、若手社員からは「ベテランの技術を学びたいけど、わからないことを聞く機会がない」という声も。情報共有の不足が、技術継承の障壁となっていたのです。

一方、経営層からは「現場の進捗状況がリアルタイムで把握できない」「トラブル対応に時間がかかりすぎている」「データに基づいた意思決定ができていない」という課題が挙げられました。

このヒアリングの過程で、ある現場監督が投げかけた一言が、プロジェクトの方向性を決定づけることになります。

「なんかよくわからないけど、手間だけ増えそうだと思ってました。でも、今の仕事の面倒な部分を減らすためのものなら、やってみる価値はあるかも。」

この言葉は、DXの本質を突いていました。DXとは、単に新しいシステムを導入することではなく、「現場の困りごと」を解決するための手段なのです。

ワンビジョンの佐藤は、この初回ヒアリングの結果を基に、A社のDXは「現場の声を起点に設計する」方針を固めました。経営層と現場の両方の本音を可視化し、双方が納得できるロードマップを描くことが、プロジェクト成功の鍵だと考えたのです。

DX診断とロードマップ設計

初回ヒアリングを経て、ワンビジョンとA社は本格的なDX診断に着手しました。これは単なる表面的な業務調査ではなく、現場に入り込み、実際の業務フローを細かく観察し、数値化・可視化するプロセスです。

診断では、特に以下の三つの非効率性に焦点を当てました。

まず、「紙の弊害」です。設計図面や工程表、発注書などの紙資料が山積みになり、必要な情報を探すのに平均で1日あたり45分もの時間を費やしていました。また、紙の資料は同時に複数人で確認できず、最新版の管理も難しい状況でした。

次に「ホワイトボードの弊害」です。現場の進捗管理や作業割り当てがホワイトボードに手書きされていましたが、これは本社との情報共有ができず、異なる現場間での調整も困難でした。さらに、その日の作業が終わると消されてしまうため、履歴が残らず、後から確認することもできませんでした。

最後に「電話連絡の弊害」です。現場と本社、あるいは協力会社とのやり取りが主に電話で行われていましたが、これは記録が残らず、「言った・言わない」の行き違いの原因となっていました。また、電話に出られない場合は情報が伝わらず、業務の停滞を招いていました。

これらの課題を定量化するため、ワンビジョンは2週間にわたり、A社の複数の現場とオフィスでの業務観察を実施。その結果、衝撃的な数字が明らかになりました。

• 情報検索に費やす時間:月間約80時間 • 二重入力に費やす時間:月間約60時間 • 電話のやり取りに費やす時間:月間約100時間 • 紙の資料作成・管理コスト:年間約300万円

これらの数字を見た工事部長の一言が印象的でした。「初めて数字で現場の混乱が見えた気がした。これが私たちの”普通”だと思っていたけど、外から見ると相当な無駄があるんだな。」

診断結果を踏まえ、ワンビジョンはA社の「現場の実態に合わせた無理のないDX設計」に着手しました。ここでのポイントは「一度にすべてを変えない」という考え方です。大規模なシステム入れ替えは現場に大きな負担をかけるため、段階的に導入するロードマップを設計しました。

具体的には、3年間で4つのフェーズに分けた計画を立案しました。

第1フェーズ:情報共有の基盤構築(3ヶ月) • 誰でも簡単に使えるクラウドツールの導入 • 紙の資料のデジタル化と検索システムの構築

第2フェーズ:コミュニケーション改善(6ヶ月) • チャットツールの導入と定着 • 現場の進捗状況の見える化

第3フェーズ:業務プロセスの最適化(1年) • 工程管理のデジタル化 • 発注・検収プロセスのペーパーレス化

第4フェーズ:データ活用の高度化(1年6ヶ月) • 蓄積されたデータの分析基盤の構築 • AIを活用した業務効率化の検討

このロードマップの特徴は、「現場の負担を最小限に抑えつつ、効果を最大化する」という点にありました。各フェーズの移行には、現場の意見を取り入れる仕組みを組み込み、必要に応じて計画を調整する柔軟性も持たせました。

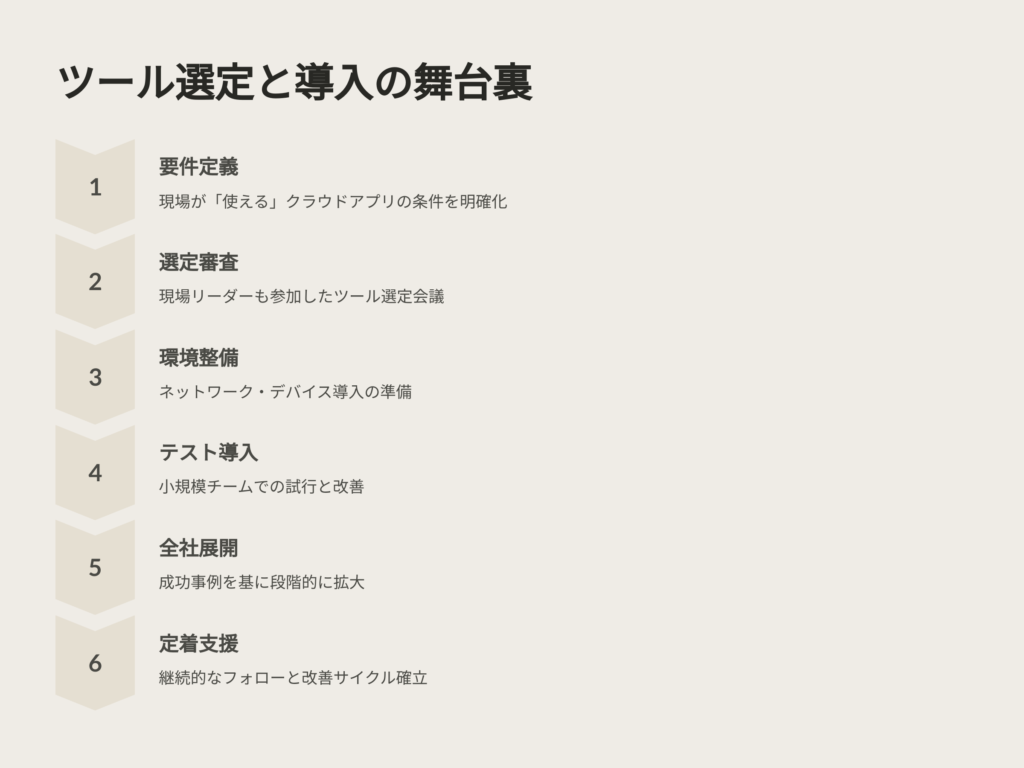

ツール選定と導入の舞台裏

A社のDXプロジェクトがいよいよ具体的なツール選定のフェーズに入りました。この段階で最も重視したのは「現場が使える」という視点です。いくら高機能なシステムでも、現場で使われなければ意味がありません。そこで、ワンビジョンとA社は独自の選定基準を設けました。

まず、選定基準の第一は「シンプルさ」でした。複雑な操作が必要なツールは避け、直感的に使えるインターフェースを重視しました。第二に「モバイル対応」。現場ではスマートフォンやタブレットからのアクセスが主となるため、モバイルでの使いやすさは必須条件でした。第三に「段階的な機能拡張が可能」であること。最初からすべての機能を導入するのではなく、必要に応じて段階的に機能を追加できる柔軟性が求められました。

これらの基準に基づき、複数のクラウドサービスを検討した結果、情報共有基盤としてGoogleワークスペース、プロジェクト管理にはTrello、コミュニケーションツールにはSlackを選定しました。

高価な専門システムではなく、汎用的なクラウドサービスを選んだ理由は、「使いやすさ」と「コストパフォーマンス」を重視したためです。また、建設業界特有の専門システムは操作が複雑で、現場への導入ハードルが高いと判断しました。

導入設計の工夫として特筆すべきは、「ベンダー任せにしなかった」点です。多くの企業がシステム導入をベンダーに丸投げし、結果として現場の実態とかけ離れたシステムが導入されてしまうケースが少なくありません。A社では、ワンビジョンの支援のもと、現場の代表者を含めた「DX推進チーム」を結成。このチームが主体となって導入計画を立案し、ツールのカスタマイズや運用ルールの策定を行いました。

例えば、Googleドライブのフォルダ構造は、現場の書類管理の方法に合わせて設計。Trelloのカードテンプレートは、従来の工程表の項目を踏襲しつつ、デジタルならではの利点を加えました。こうした「現場起点」の設計が、後の定着率を高める要因となりました。

しかし、どんなにユーザーフレンドリーなツールでも、導入時の反発はゼロにはなりません。A社でも「今までのやり方で十分」「新しいツールを覚える余裕がない」といった声が上がりました。特に、50代以上のベテラン社員からの抵抗は予想以上でした。

この反発に対し、ワンビジョンとA社DX推進チームは以下の対策を講じました。

- 「現場のチャンピオン」の育成:各現場に1名、新ツールに詳しい「チャンピオン」を任命し、周囲のサポート役としました。

- 「ミニマムスタート」の徹底:最初は必須機能だけを導入し、徐々に機能を拡張していく方針を取りました。

- 「現場カスタマイズ権限」の付与:各現場が自分たちの業務に合わせてツールをカスタマイズできる権限を与えました。

- 「アナログとデジタルの併用期間」の設定:一定期間は従来の方法との併用を認め、段階的に移行しました。

- 「成功体験の共有」:小さな成功事例を全社で共有し、ツール導入の効果を実感してもらいました。

これらの工夫により、導入初期の混乱を最小限に抑えることができました。さらに、「6ステージ導入プロセス」を明確にし、各段階での目標と評価基準を設定。このプロセスは、①現状分析、②ツール選定、③パイロット導入、④フィードバック収集、⑤全社展開、⑥定着支援という流れで進められました。

特に効果的だったのは、パイロット導入の段階で一つの現場に先行導入し、そこでの成功事例や課題を全社展開前に洗い出したことです。このアプローチにより、全社展開時の混乱を大幅に軽減することができました。

導入初期の混乱と、それでも前に進んだ理由

どんなに綿密な計画を立てても、新しいシステムの導入には必ず混乱が伴います。A社も例外ではありませんでした。工事部のある現場では、Trelloを使った工程管理がうまく機能せず、情報の更新が滞るトラブルが発生。別の現場では、従来の紙の書類とGoogleドライブが混在し、どちらが最新版なのかわからなくなるという混乱も起きました。

特に印象的だったのは、若手社員の正直な声です。「一回ミスして、紙に戻そうかと思ったけど、先輩が『もう一度やってみよう』と言ってくれたんです。それで何とか乗り越えられました。」

この「やったことない」を「やってみる」に変えた瞬間こそが、A社のDX推進の転換点でした。従来の建設業界では、「失敗は許されない」という文化が強く、新しい取り組みへの抵抗感が強い傾向にありました。しかし、DX推進チームと現場リーダーたちは「小さな失敗から学ぶ」という姿勢を明確にし、失敗を責めるのではなく、改善のきっかけとして捉えるカルチャーを醸成していきました。

この方針転換により、現場からの改善提案が次々と生まれるようになりました。例えば、ある現場監督は、Trelloのカードにタグ機能を活用し、「緊急度」と「重要度」を視覚的に表現するアイデアを提案。これが全社で採用され、タスク管理の効率が大幅に向上しました。また、別の現場では、Googleフォームを活用した日報システムを独自に開発。これにより、日報作成時間が従来の3分の1に短縮されました。

ワンビジョン代表の佐藤は、この過程で重要な気づきを得ています。「”使えない”の裏には、必ず理由がある。」つまり、ツールが使われない原因を単に「現場が保守的だから」と片付けるのではなく、使えない理由を深堀りし、改善することが大切だということです。

実際、A社では導入初期の混乱を乗り越えるため、現場からのフィードバックを積極的に収集する仕組みを構築しました。週に一度の「DX振り返りミーティング」では、各現場の課題や成功事例を共有。また、専用のSlackチャンネルでは、日々の小さな気づきや質問を投稿できるようにしました。

これらの取り組みにより、当初は「やらされ感」があったDXプロジェクトが、徐々に「自分たちの業務を良くするための取り組み」という認識に変わっていきました。現場主導の改善提案が増え、経営層と現場の間のコミュニケーションも活性化。結果として、導入から3ヶ月で約70%の社員が新ツールを日常的に使用するようになりました。

成果と効果

A社のDXプロジェクト開始から1年後、数字で見える成果が明確に現れ始めました。最も顕著だったのは「プロジェクト遅延率の50%削減」です。これは、情報共有の迅速化とトラブル対応の効率化により実現しました。従来は現場で起きた問題の報告が遅れ、対応に時間がかかっていましたが、Slackを活用したリアルタイムコミュニケーションにより、問題発生から対応までのリードタイムが大幅に短縮されたのです。

会議時間も劇的に変化しました。週次の進捗会議は、以前は平均2時間かかっていましたが、事前に情報が共有されているため1時間に短縮。また、会議の質も向上し、単なる情報共有から意思決定の場へと変わりました。

書類作成や検索にかかる時間も大幅に削減されました。Googleドライブの検索機能により、従来は平均15分かかっていた図面や資料の検索が、わずか2分で完了するようになりました。また、テンプレートの活用により、見積書や発注書の作成時間も約40%削減されています。

さらに、数字には現れにくい「雰囲気の変化」も重要な成果でした。DX推進チームのメンバーはこう語ります。「以前は『問題が起きたら誰かのせいにする』という風潮がありましたが、今は『問題をどう解決するか』に焦点が移りました。情報が透明化されたことで、協力して問題に取り組む文化が生まれています。」

また、世代間のコミュニケーションも活性化しました。デジタルツールの導入により、若手社員が活躍する場が増え、逆に若手がベテランの技術や知恵を積極的に学ぶ姿勢も見られるようになりました。「教える・教わる」の関係が、「共に学び合う」関係に変化したのです。

KPI達成の先に生まれた「現場の自走」も注目すべき成果です。当初は「DX推進チームからの指示」で動いていた現場が、次第に自ら課題を見つけ、解決策を提案するようになりました。例えば、ある現場チームは、協力会社とのコミュニケーションツールを独自に開発。別のチームは、AIを活用した施工写真の自動分類システムを試験的に導入するなど、現場発の創意工夫が次々と生まれています。

主要KPIの変化を見ると、その効果は明らかです。

- 情報検索時間:月間約80時間 → 約20時間(75%削減)

- 二重入力時間:月間約60時間 → 約15時間(75%削減)

- 電話対応時間:月間約100時間 → 約40時間(60%削減)

- 紙の資料コスト:年間約300万円 → 約100万円(67%削減)

- プロジェクト遅延率:約30% → 約15%(50%削減)

- 顧客満足度:3.6/5点 → 4.2/5点(17%向上)

これらの成果は、単なる「効率化」にとどまらず、働き方や組織文化の変革をもたらしました。A社は今、次のステップとして、蓄積されたデータを活用した「予測型プロジェクト管理」の実現に向けて歩み始めています。

プロジェクトの振り返りと成功要因

A社のDXプロジェクトが成功した要因は何だったのか。プロジェクト完了後、ワンビジョン代表の佐藤とA社の田中社長が振り返りました。

佐藤は「システムより、現場を信じた」ことが最大の成功要因だと語ります。「私たちが提案したのは、最新のシステムではなく、現場の声を大切にするプロセスでした。ITツールはあくまで手段であり、目的は現場の課題解決です。この視点を持ち続けたからこそ、現場が自ら変わろうとする文化が生まれたのだと思います。」

一方、田中社長は「任せる勇気と、問い続ける姿勢」の重要性を強調しました。「経営者として、最初は『すぐに結果を出せ』と焦る気持ちがありました。しかし、現場に任せることで、想像以上の創意工夫が生まれました。同時に、『なぜやるのか』『何を目指すのか』を問い続けたことで、単なるツール導入ではなく、組織文化の変革につながったと感じています。」

現場のリーダーの一人は、こう語りました。「最初は『使わされてる』感覚でしたが、今は『使ってる』感覚です。自分たちの仕事をより良くするためのツールとして、主体的に活用しています。キーワードは『自分ごと化』だと思います。」

プロジェクトの成功要因を整理すると、以下の7つが挙げられます。

- 現場主導のアプローチ:トップダウンではなく、現場の声を起点にしたDX設計

- 段階的な導入:一度に全てを変えるのではなく、小さな成功体験を積み重ねる方針

- 使いやすさの優先:高機能より、直感的に使えるシンプルなツールを選定

- 失敗を許容する文化:小さな失敗から学び、改善する姿勢を組織に根付かせる

- 成功事例の共有:効果を実感できる事例を積極的に可視化し、全社で共有

- 経営層のコミットメント:形だけでなく、自らツールを使い、変革を率先する姿勢

- 継続的な改善:導入後も定期的に振り返り、常に進化させる仕組み

これらの要因が複合的に作用し、A社のDXプロジェクトは単なるツール導入を超えた、組織文化の変革を実現することができました。

この事例から学べること

A社のDX推進事例から、他の建設会社や異業種の企業が学べることは多岐にわたります。まず、最も重要なポイントは「なぜA社は成功したのか?」という点です。

A社の成功は、「テクノロジー主導」ではなく「人間主導」のアプローチを取ったことに起因します。多くの企業が陥りがちな「最新のシステムを導入すれば変革できる」という幻想に惑わされず、現場の課題とニーズを深く理解することから始めました。これにより、テクノロジーが目的ではなく、あくまでも課題解決の手段であるという視点を確立できたのです。

他業種にも通じるDXのヒントとして、次の3点が挙げられます。

第一に、「小さく始めて、大きく育てる」という発想です。A社は大規模なシステム刷新ではなく、まず情報共有の基盤構築という小さな一歩から始めました。成功体験を積み重ねることで自信を得た現場が、次第により大きな改革にも前向きになっていく—この連鎖反応が持続的な変革を可能にしました。

第二に、「デジタルとアナログの適切な組み合わせ」です。全てをデジタル化するのではなく、デジタル化すべき業務とアナログの良さを活かすべき業務を見極めることが重要です。A社では、図面確認や技術継承の場面では対面のコミュニケーションを大切にしつつ、情報共有や進捗管理はデジタルツールを活用するというバランス感覚を持っていました。

第三に、「文化と習慣の変革」への着目です。テクノロジーの導入は比較的容易ですが、人々の働き方や考え方を変えることははるかに難しいものです。A社は「DXは単なるツール導入ではなく、組織文化の変革である」という認識のもと、経営層自らが新しいツールを率先して使用し、社内コミュニケーションの活性化に努めました。この姿勢が、組織全体の変革を促進したのです。

特筆すべきは、「変化の起点は、技術ではなく”人”にある」という気づきです。いくら優れたテクノロジーでも、それを使う人々が価値を見出し、主体的に活用しなければ意味がありません。A社のDXプロジェクトでは、現場のキーパーソンを巻き込み、彼らが「自分ごと」として取り組める環境を整えました。これにより、トップダウンの「やらされ感」ではなく、ボトムアップの「やりたい感」が生まれたのです。

A社の事例は、建設業界に限らず、製造業、小売業、サービス業など様々な業種にも応用可能です。特に「現場と本社の乖離」「情報共有の遅れ」「紙文化からの脱却」といった課題は、多くの業界に共通するものです。A社が実践した「現場基点 × 実行伴走」というフレームワークは、これらの課題に対する有効なアプローチとなるでしょう。

ワンビジョンのDX推進支援とは

ワンビジョンのDX推進支援は、他のコンサルティングファームやシステムインテグレーターとどのように異なるのでしょうか。最大の違いは「現場起点」と「実行伴走」の二つの軸にあります。

多くのコンサルティングファームは、経営層へのインタビューと業界のベストプラクティスに基づいて戦略を立案し、レポートとして納品するにとどまります。一方、システムインテグレーターは技術導入を得意としますが、組織文化や業務プロセスの変革までは踏み込みません。

ワンビジョンのアプローチは、これらの隙間を埋めるものです。まず、現場に入り込み、実際の業務の流れや課題を徹底的に理解します。そして、現場の声を起点にしたDX戦略を立案。さらに重要なのは「実行伴走」のフェーズです。単に計画を立てて終わりではなく、現場での実装、定着、改善のプロセスまでを含めた包括的な支援を提供します。

このアプローチの強みは、「スモールスタートから全社展開まで対応可能」という柔軟性にあります。まずは小さなパイロットプロジェクトから始め、成功体験を積み上げながら徐々に範囲を拡大していく。この方法により、初期投資を抑えつつ、着実な成果を上げることができます。

また、「実行支援の厚さ=定着率の高さ」という点も特徴的です。多くのDXプロジェクトが頓挫する原因は、導入後のフォローアップ不足にあります。ワンビジョンでは、新しいツールやプロセスが現場に定着するまで、丁寧な支援を継続。具体的には、定期的な振り返りミーティングの実施、現場からのフィードバック収集とそれに基づく改善、成功事例の可視化と横展開などを通じて、高い定着率を実現しています。

ワンビジョンの支援の流れは、以下の5ステップで構成されています。

- 現状診断:現場に入り込み、業務の流れと課題を可視化

- 戦略立案:現場の声を反映したDXロードマップの設計

- ツール選定:現場の使いやすさを重視したツール選びと導入計画

- 実行支援:現場に寄り添った導入と定着化の支援

- 効果測定:定量的・定性的な効果検証と次のステップ提案

この一連のプロセスを通じて、「現場で、成果が出るDX」を実現します。特に、他社にはない強みは「現場と経営をつなぐ」という点です。経営層の期待と現場の実態のギャップを埋め、双方にとって価値のある変革を実現するのが、ワンビジョンの使命です。

もし、あなたの会社でも「DXに取り組みたいけど、何から始めれば良いかわからない」「システムを導入したものの、うまく活用できていない」といった課題を抱えているなら、まずは無料の初回相談からスタートしてみませんか?現状の課題をヒアリングし、最適なアプローチをご提案いたします。

編集後記・代表メッセージ

本書を通じて、建設業におけるDXの現実的なアプローチを紹介してきました。A社の事例は、華々しい技術革新の物語ではなく、地道な現場改善の積み重ねによる変革の記録です。そこには派手さはないかもしれませんが、実際に現場で働く人々の生活を少しずつ良くしていくという、本質的な価値があります。

ワンビジョン代表として私が大切にしている信念は、「現場で、成果が出るDXしかやらない」ということです。いくら最先端の技術でも、現場で使われなければ意味がありません。逆に、シンプルなツールでも、現場の課題解決に直結すれば大きな価値を生み出します。

建設業は、日本のインフラを支える重要な産業です。しかし、高齢化や人手不足など、多くの課題に直面しています。DXは、これらの課題を解決し、業界の未来を切り拓く鍵となるでしょう。ただし、それは技術ありきではなく、人を中心に考えた変革でなければなりません。

私たちワンビジョンは、「人とテクノロジーの最適な組み合わせ」を追求し、現場に寄り添ったDX支援を提供していきます。大切なのは、経営者の視点と現場の視点、両方を理解し、橋渡しすることです。トップダウンでもボトムアップでもない、「トップとボトムの協働」による変革こそが、持続的な成果をもたらすと信じています。

変革は一夜にして成し遂げられるものではありません。小さな一歩を確実に踏み出し、そこから学びながら次の一歩へと進む。その繰り返しが、やがて大きな変化をもたらします。

もし今、あなたが「何から始めればいいのか分からない」と悩んでいるなら、ぜひ一緒に考えてみませんか。変革の一歩目を踏み出すのに、遅すぎることはありません。未来は、行動する人によって切り拓かれるのです。

ワンビジョン株式会社

代表取締役 岩元克久